「マイカー通勤規定・車両管理規定」の整備は大丈夫?

これから年末にかけて交通事故が多くなる季節です。対策は万全ですか?

この時期から年末にかけて多くなるのが交通事故です。

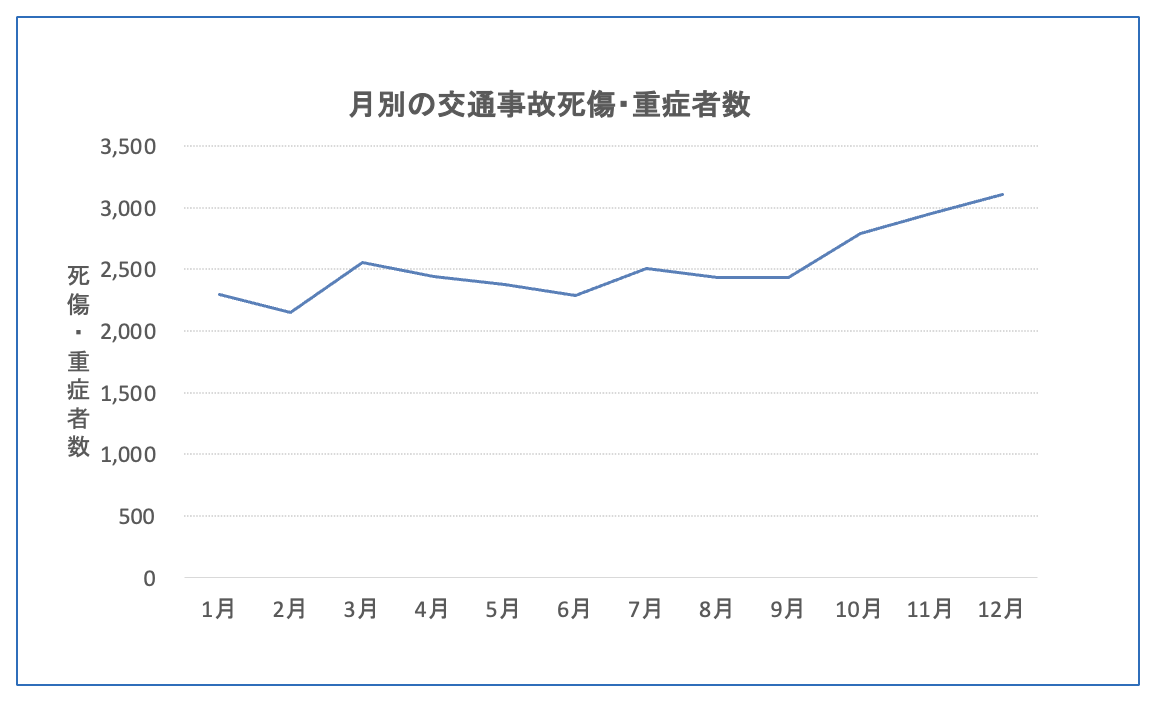

警視庁交通局が令和6年3月に発表した「令和5年度における交通事故の発生状況について」によれば、令和元年から令和5年まで、月別死者・重症者数が多いのがいずれも12月となっています。10月、11月と徐々に死亡事故件数は上がり、12月にピークとなるケースが多いようです。

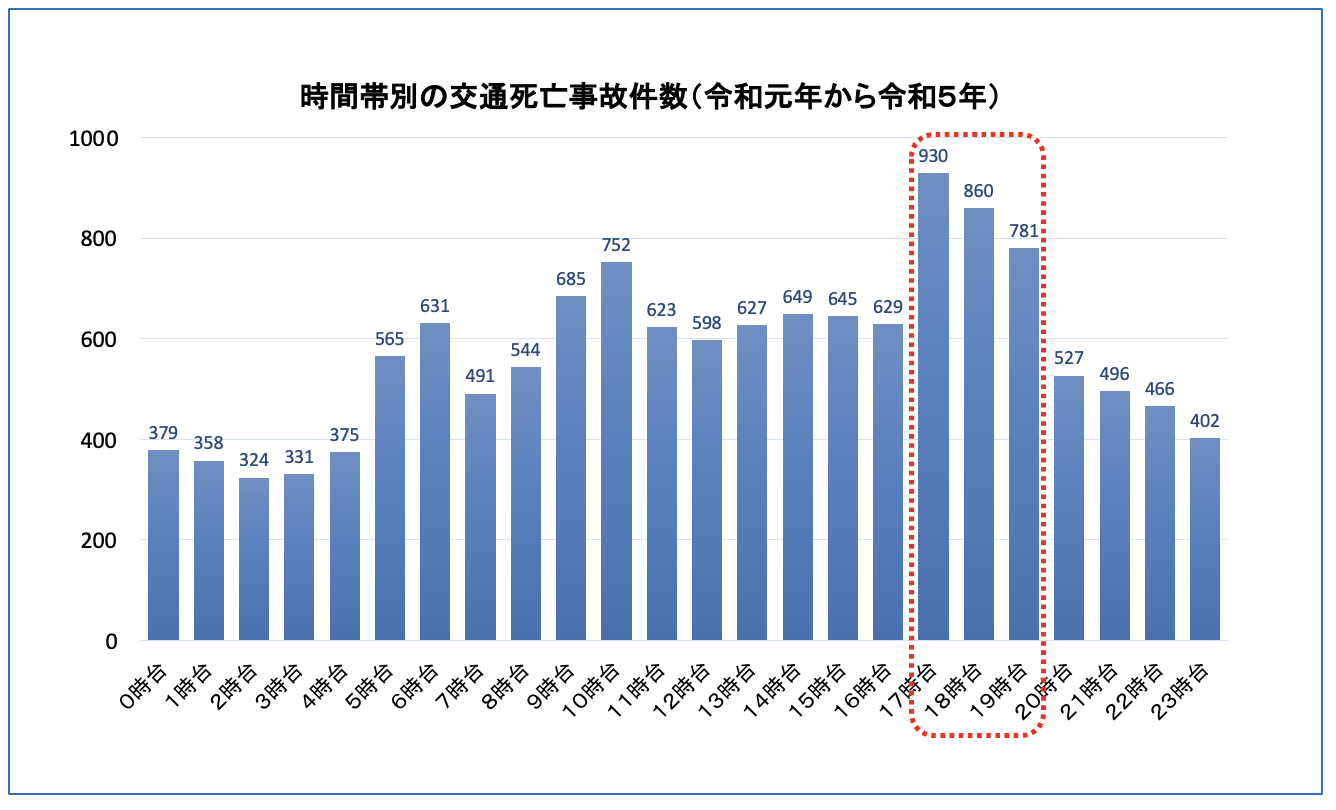

また、1日のうちで、最も事故が起こりやすい時間帯は、令和元年から令和5年について、17時代〜19時代の3つの時間帯で最も多いことが分かっています。この時間帯は、地域によって、差はありますが、夕暮れ時から日没までの「たそがれ時」などと呼ばれ、ちょうど日が翳ってきて辺りがぼんやりと見づらくなる時間帯で、警視庁では日の入り前後1時間を「薄暮時間帯」としています。

年末にかけ事故が多くなる原因としては、このように、日が暮れるのが徐々に早くなり視界不明瞭になるといったことの他に、年末にかけ、帰省や旅行、業務交通の集中などによる交通量の増加を受けていることは言うまでもないでしょう。

また、地方によっては、積雪や路面凍結による事故が増加することや、12月は「師走」と言うだけあり、何かと気忙しくついつい気持ちが焦るあまり、自分自身でも意図しないうちに運転がいつもより荒くなっている可能性もあるでしょう。

それに加え、クリスマスや忘年会などといった行事も重なり、飲酒運転も増加も考えられます。

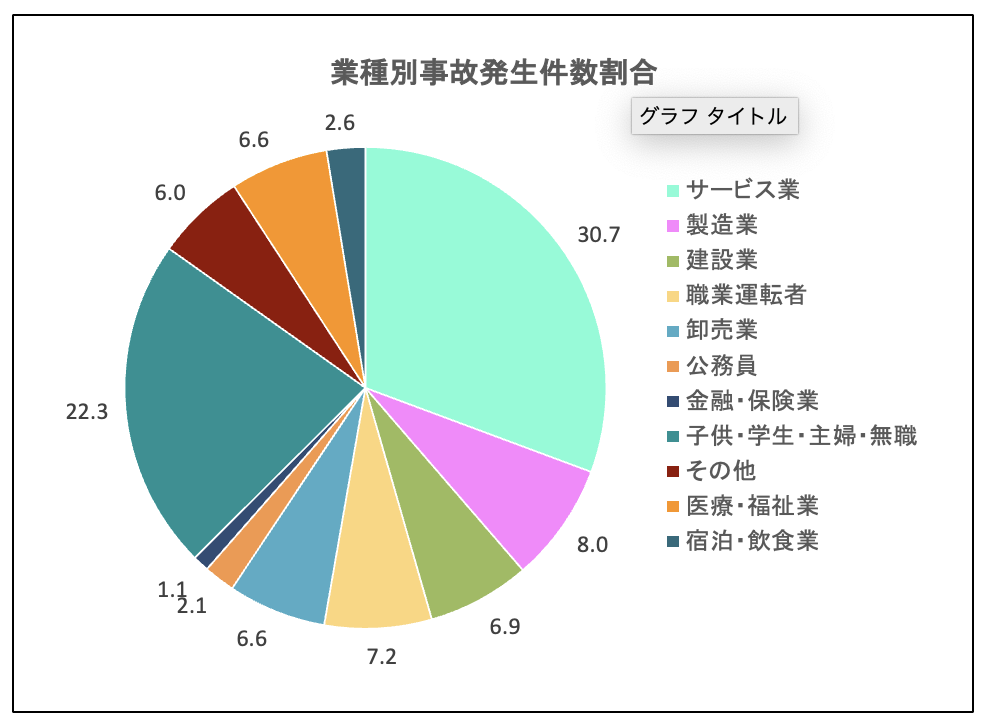

また、全国で発生した交通事故全体の件数は令和4年中で300,839件であり、そのうち、事業用自動車は23,259件でした。

事故発生件数が多い業種はサービス業30.7%、製造業8.0%、職業運転者7.2%、建設業8.0%、卸売業6.6%となっており、「人ごとではない」と感じる事業主の方は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、従業員が交通事故を起こした場合の「事業主責任」について、考えてみることにしましょう。

まず、交通事故が起きた際、賠償義務者の責任は大きく分けて以下の3つに分類されます。

1. 運転者の責任:民法709条(不法行為責任)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

2. 雇用主(使用者)の責任:民法715条(使用者責任)

民法715条では、会社が雇っている従業員(被用者)が、業務に関連して何らかの不法行為を起こし第三者に損害を与えた場合、使用者が本人と連帯して責任を負うと「使用者責任」について定めています。交通事故も不法行為に該当するため、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は、使用者責任として会社も責任を負うことになります。

① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。

② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

③ 第二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

3. 運行供用者責任:自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損賠賠償責任)

運行供用者責任とは、自動車の運転によって利益を受けているものが、当該自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。運行供用者責任を負うのは、車の所有者が典型例です。ただし、それ以外の場合でも成立することは多々あり、会社が車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は車の運転によって利益を受けていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生する場合もあります。

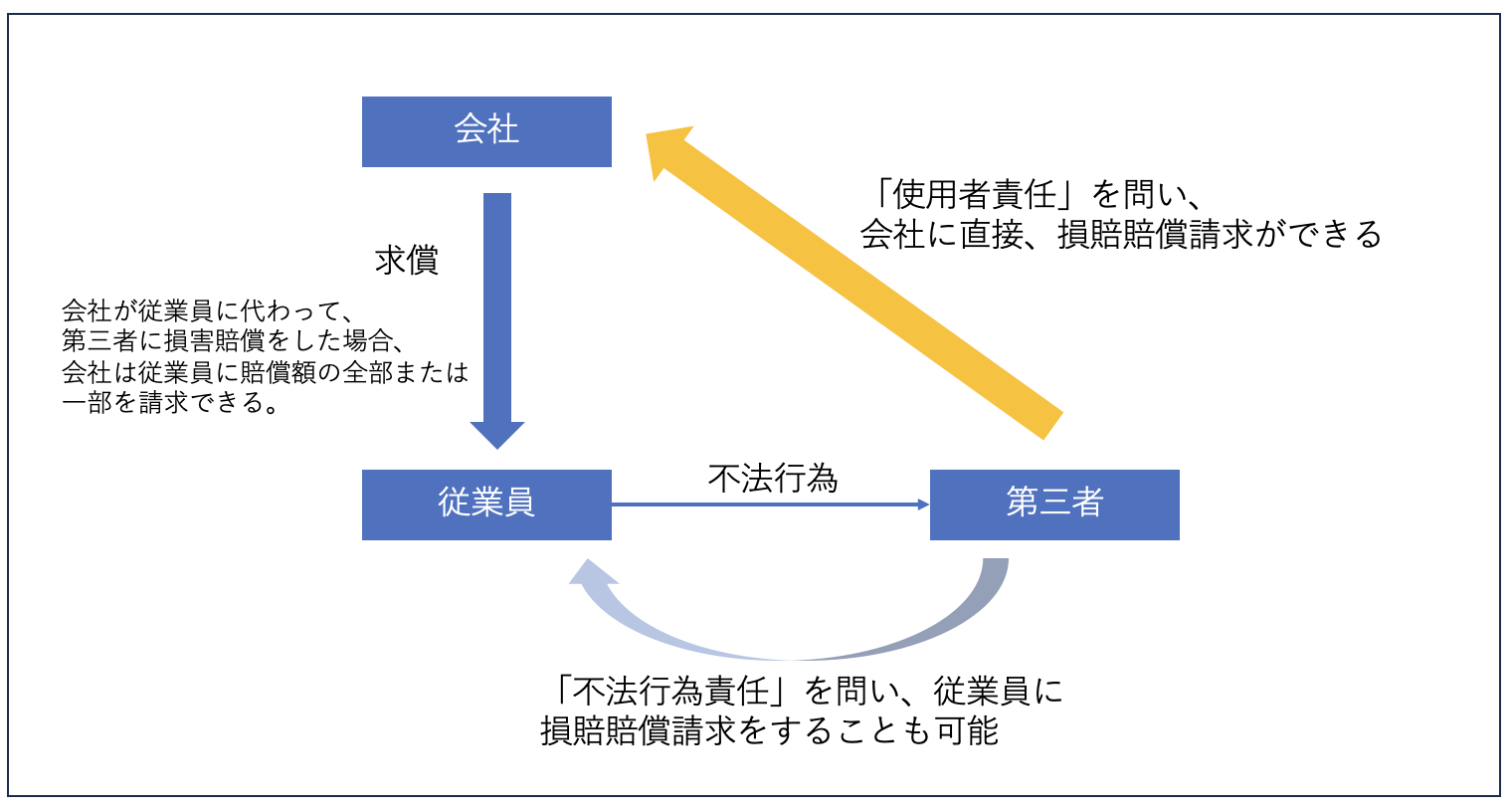

従業員が交通事故を起こした場合、使用者に問われうるのが、上記の「使用者責任」と「運行供用者責任」の2つです。

そして、会社が損賠賠償義務者として上記のような責任を負う場合、使用者としては困った話ですが、被害者(第3者)は事故を起こした従業員本人ではなく、とりあえず「お金を持っていそうな」会社に直接請求してくるケースが往々にしてあります。民法第715条の定める使用者の「連帯責任」は、連帯保証と同様で、相手方からの100%の請求を許容するもの(例えば、損賠賠償額が1,000万円の場合、直接会社に全額を請求することができる)ですので、会社としては、自らに問われうる責任をきちんと把握し、事前のリスク管理を講じる必要があるのです。

もちろん、会社が被害者に損害賠償金を支払った場合、会社は事故を起こした張本人である従業員に「損賠賠償した金額を返済しろ」と後から請求することができる建前にはなっています(これを求償権と呼びます)が、過去の判例を見る限り、「損害の公平な分担」(会社は従業員の労働力を使用することにより利益を得ているため、それに伴うリスクも従業員と同様に負うべきという理念)という観点から、会社が従業員に求償できる割合は実務上、大幅に制限されており、結果的に会社が従業員の肩代わりをするといったケースが多いのが実情です。

さて、ではここから具体的な内容を見ていきますが、企業によっては、業務用として社用車を所有している場合もありますので、ここからは「従業員のマイカーでの事故の場合」「社有車での事故の場合」の2つに大きく分けて見ていきましょう。

まず、従業員のマイカーでの事故の場合を見てみましょう。

- 業務中の交通事故の場合

従業員のマイカー(自家用車)での事故の場合、それが業務中であれば、会社は従業員の運転によって利益を得ていることになりますので、「運行供用者責任」が問われます。また、業務中の不法行為となりますので、「使用者責任」も併せて問われます。事故を起こした従業員本人も、もちろん「不法行為責任」に問われます。

- 業務時間外での事故の場合

この場合は、業務と無関係であるため、基本的に会社には「使用者責任」は発生せず、従業員の運転によって利益を得る訳でもないので、会社には「運行供用者責任」も発生しません。

ただし、「外形標準説」(被用者の職務執行行為そのものには属しなくても、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合は「使用者責任」を問うという考え方)により、当該マイカー使用があたかも企業の業務のように見える場合、実際にはそれが従業員の私用であっても、過去の判例を見る限り、企業は使用者責任を問われる傾向にあります。更に、業務でのマイカー私用を認めていた場合、会社の責任が問われる可能性が更に高まります。

- 通勤途中の交通事故の場合

通勤は、業務と連続性のある行為と見なされるため、会社には「使用者責任」、「運行供用者責任」がともに発生します。会社は、従業員が通勤途中で起こした事故に関して、基本的には責任があると考えておきましょう。

ただし、「業務との連続性の有無」の判断はケースバイケースで、例えば、従業員が会社から直接帰宅せず、家と反対方向にある繁華街まで運転して、ショッピングや飲食をして帰る途中に事故にあった場合などは、「業務との連続性は途切れている」ものと判断され、会社は責任を問われないこともあります。

次に、社用車(会社名義の車)での事故の場合の責任について確認してみましょう。

- ︎業務中の交通事故の場合

この場合、従業員が行った不法行為は、従業員が使用者の利益に資するべくして業務を行なっていた最中のものですので、会社は「使用者責任」を負うことになります。また、会社名義の車での事故のため、会社は「運行供用者責任」も併せて負うことになります。なお、事故を起こした従業員本人は「不法行為責任」を負うこととなります。

- 業務時間外の交通事故の場合

この場合実務上、使用者が損賠賠償責任を負うかどうか、判断がケースバイケースとなってきます。基本的に、会社名義の車による事故ですので、会社には「運行供用者責任」が発生しています。ただし、従業員が無断で社用車を私的目的で利用した場合などは、会社はそれに伴う利益を得ていないため、理論的には「運行供用者責任」も「使用者責任も負わない」と言うことになります。

しかし、企業名や会社のロゴの記載された車を使用していた場合、話は複雑になってきます。

この場合、判例では、「外径標準説」を採用し、実際は私用でも、外見的に「仕事で車に乗っている」と見える場合に、事故が発生すると、使用者責任が問われる場合も往々にしてあります。

つまり、社用車で従業員が事故を起こした場合、業務時間中であるかどうかを問わず、使用者は責任を問われる可能性がある、と言えることになります。

いかがでしょうか?一見すると、会社の責任が無いように思える場合も、場合によっては会社が「使用者責任」と「運行供用者責任」(もしくは、そのどちらか一方)を問われ、被害者である第3者から損賠賠償を請求されることもあるのです。

それでは、使用者としてこのようリスクにどう対応すべきでしょうか?

まずは、マイカー通勤を認めるのか否定するのか、また、マイカーの業務上使用を認めるのか否定するのか、スタンスを明確にしましょう。

その上で、事故が発生する可能性があることを前提に、適切なリスクヘッジがなされるような体制ができていることを確認する。体制が整ってない場合は、至急整備が必要です。

具体的には、「マイカー通勤規定」「車両管理規定」等の策定や、任意保険加入の確認、定期的な安全運転教育の実施、事故発生時の対応の周知などです。

なお、参考までに、以下に「マイカー通勤規定」に記載しておくのが望ましい内容を示します。

① マイカー通勤が認められる条件の記載

例えば、「自宅から職場までの距離が○キロメートル以上であること」など。

② 駐車場所の指定

③ 通勤手当(ガソリン代)の支給について

④ 自家用車の業務使用の禁止の明示

⑤ 適切な自動車保険加入の義務付け(保険証の写しの提出)

ここでポイントは、「対物対人無制限」であること。通勤使用が対象となっていることです

⑥ 自賠責保険証の写しの提出

⑦ 車検証の写しの提出

⑧ 運転免許証原本の提示・写しの提出

⑨ 許可満了前の再申請の義務づけ

これにより、保険の期間満了による失効を防ぎます

⑩ 安全運転遵守事項

⑪ 事故発生時の報告義務、保険料・整備費の自己負担 等

なお、業務用の社有者を所有する企業が策定すべき「車両管理規定」には、道路交通法で定められている「安全運転管理者」の専任や、車両管理台帳・運転者台帳の作成・管理など、「マイカー通勤規定」にはない、項目の設定も必要となります。事前に規定に定めをしておくことによって、いざという時、会社を守ることにつながります。

いかがでしたでしょうか?

おそらく多くの会社において、日々の業務で従業員が運転をする機会があるのではないかと思いますが、皆さんの会社では、不慮の事故に備えた対策を十分に行なっているでしょうか?これから事故が多くなる季節となります。

この際に一度、ご自身の会社の安全体制を見直してみてはいかがでしょうか?

ご不明点があれば、お気軽にグロースサポート社会保険労務士事務所までお問い合わせ下さい。

<参考文献>

警視庁交通局 令和6年3月発表『令和5年度における交通事故の発生状況について』

『政府広報オンライン』交通事故

国土交通省、物流・自動車局 令和6年3月発表『事業用自動車の交通事故統計』

三井住友海上『自動車事故データを見る』H29

愛知県社会保険労務士会 研修『勤務中・通勤途中の交通事故の実務対応』