就業規則の改定していますか?

育児休業取得者増加を背景に考慮すべきポイント

男女ともに育休取得が進む中、業務を代替する社員のモチベーションの維持向上を図るため、厚生労働省は2025年度から中小企業への助成金の対象を広げます。

24年1月に開始された同制度は、小売業では50人以下、サービス、卸売業では100人以下の中小企業が対象でしたが、

25年度からは業種を問わず「従業員300人以下」の企業にまで対象を拡大します。

育休中の社員のために労務体制整備をする場合の費用や、育休中の社員の業務を代替した同僚に業務代替手当を支給する場合、その手当の4分の3を国が負担します。同手当は月10万円、年間10人分が支給上限で、企業が受け取れる金額は合計で年間最大1250万円に上ります。

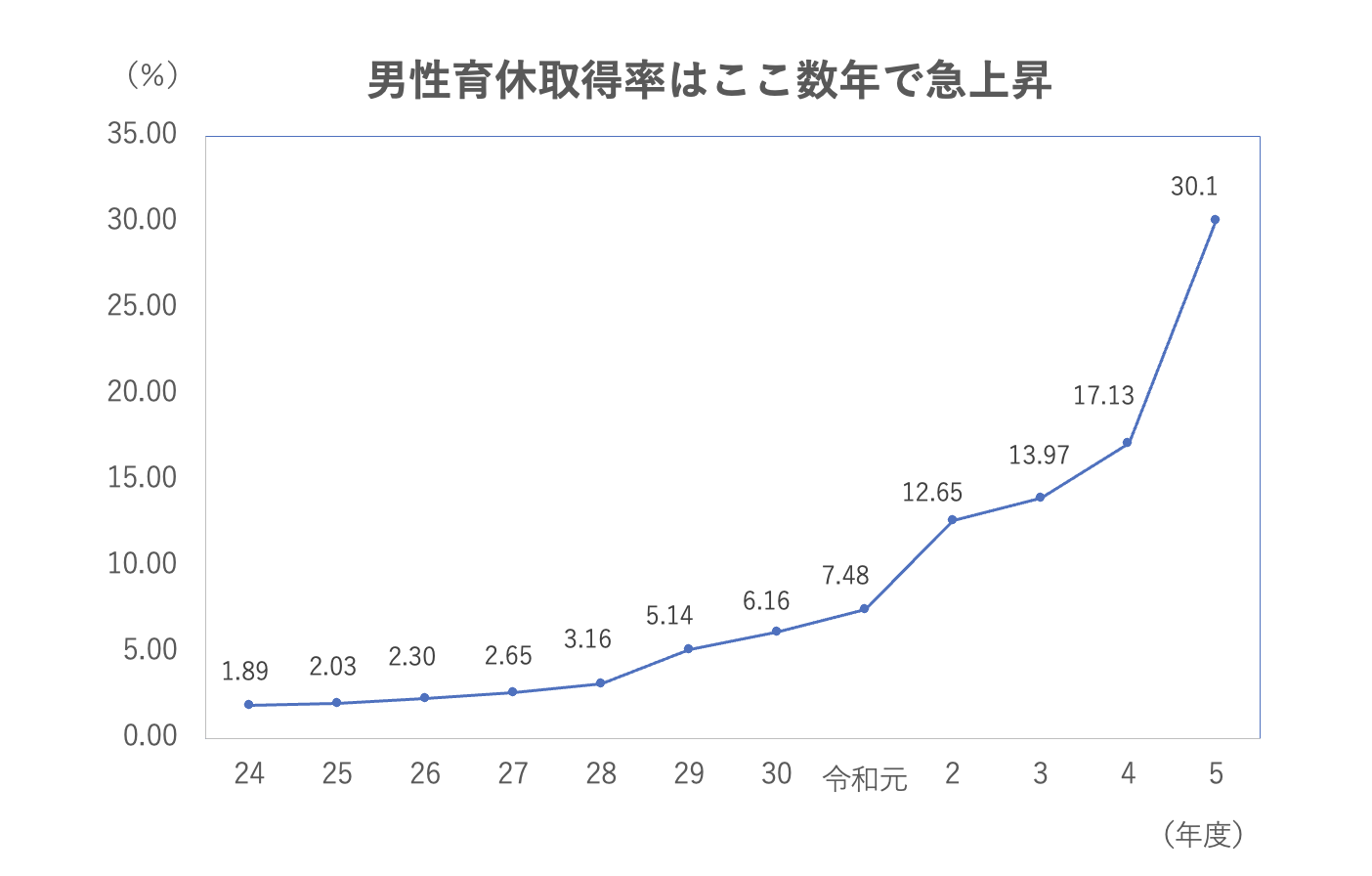

男性の育休取得率は2023年度に前年度比13ポイント上昇し、30.1%に上りました。政府は男性の育休取得を奨励しており、25年には取得率50%、30年には85%の目標達成を目指しています。

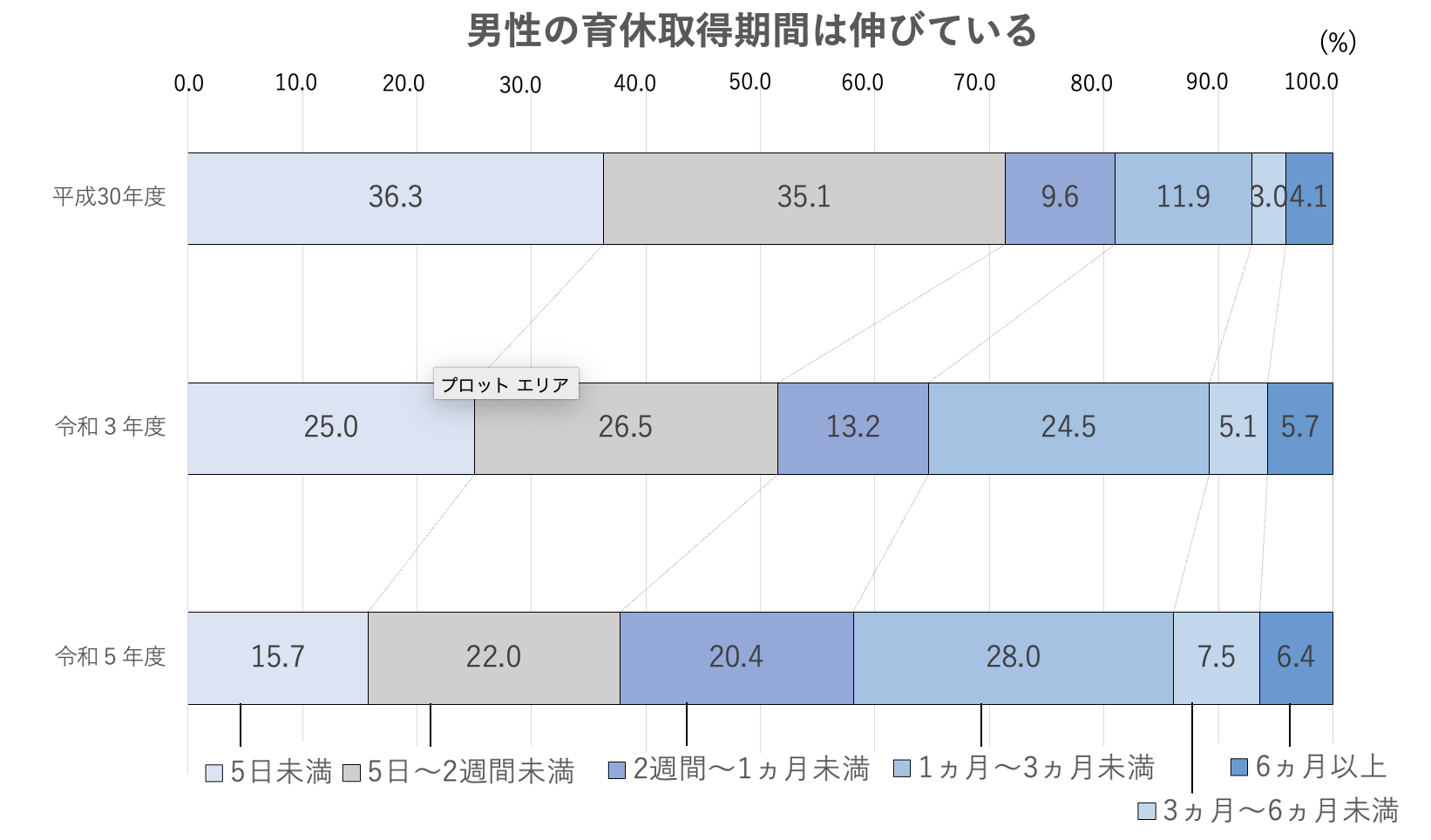

男性育休の期間も伸びています。「2週間未満」が40%弱なのに対し、「1ヶ月以上」の取得が40%超という結果となっています。育休を取得する男性のうち、40%以上が「1〜3ヶ月未満」あるいは「3ヶ月以上」という、比較的長い期間の育休をとっていることとなります。

このように、世の中が育休を推奨する風潮に変化してきていますが、御社の人事評価規定や賃金規定、就業規則は、こういった働き方の変化を反映したものに改定されているでしょうか?

もし、制度が実態に追いついていない場合、あるいは、社員が育休の取得を躊躇せざるを得ないような仕組みとなっている場合、思わぬ事態が生じるリスクもあります。今日は、男性の育休取得がきっかけとなり訴訟にまで発展した「医療法人稲門会事件(平成26年7月18日大阪高判)」という労働判例を紐解きながら、社員の働き方の実態に沿った規定の整備の必要性について解説します。

まず、医療法人稲門会事件とは、病院に看護師として勤務していた男性が3ヶ月の育休をとったことを理由に、翌年度の職能給の昇給が行われず、昇格試験の受験資格も認められなかったため、「不利益取扱い」として当該看護師が勤務先の病院に対し損害賠償を請求した事件です。裁判は高判にまで持ち込まれ、結果的に「職能給の昇給が行われなかったこと」も、「昇格試験の受験資格が認められなかったこと」も、どちらも育児休業法10条によって禁止される「不利益取り扱い」に該当し、不法行為と認定されました。結果、企業は損害賠償金を当該看護師に支払うこととなった、というのがこの判例の概要です。

上記の病院では、賃金規定に「昇給については、育児休業中は本人給のみの昇給と定め、前年度に3ヶ月以上の育児休業をしたものは職能給について翌年度の昇給をさせない」運用をしていました。また、当該病院の人事評価マニュアルには、育児休業を3ヶ月取得した場合、翌年度の昇格について「評価不能」として取り扱う旨の定めがありました。

育児休業に関しては、これまでも賞与の不支給などについて争われた事例がありますが、賃金の不払いや減額のみならず、「昇給」させなかった、あるいは「昇格」する権利を与えなかったことだけでも、不法行為と認定されるということを示した本事案は、実務に大きな影響を与えるものです。

この裁判が行われた平成26年当時は、男性の育児休業取得率はわずか2.3%でした。男性の育児休業取得率が30%を超える現在、あなたの会社の就業規則(賃金規定、人事評価制度)は、育休の取得をはじめ社員の多様な働き方に対応したものになっているでしょうか?

昇給や昇格など将来にわたる影響のある制度は、一般的に女性に比べ平均勤続年数が長い男性にとっては特に、次年度以降の給与や賞与などに累積的に影響を及ぼすため、設計には十分な注意が必要です。

「うちの会社では男性社員の育児休業申請の前例はないから大丈夫」と思っていても、働き方やワークライフバランスに対する考え方が多様化している昨今、いつ男性社員が育休を望んでもおかしくはありません。いざという時に慌てない為にも、一度、就業規則の見直しを行ってみてはいかがでしょうか?

厚生労働省が18~25歳男女に対して行った調査では、育休を取得したいと回答した男性が84%、女性が91%でした。男性の望む育休の期間は29%が半年以上、25%が1~3ヶ月未満と回答しています。更には、就職活動の企業選びで「育休取得状況が影響する」との回答は男性で63%、女性で77%に達しています。

育休を取得しやすい職場環境を整備することで、優秀な人材確保や離職防止にもつながります。労務環境を整備していくことで、従業員満足度を高め、生産性の向上にも繋がるのです。企業価値の向上のためにも、十分な検討をお勧めします。判断に迷った際には、グロースサポート社会保険労務士事務所に是非お気軽にご相談下さい。

参考文献:厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査結果」、『Q&Aで読む 実務に役立つ 最新労働判例集』、日本経済新聞