育児・介護休業法 2025年4月1日改正のポイントと背景(1)

【育児休業編】子育て世代への対策は万全ですか?

育児・介護休業法の改正により、今月4月から子育て世代に対する企業の取り組みが大きく変わります。

今回は、改正のポイントと、企業への影響、実務的に講ずるべき対策を順番に見ていきましょう。まずは、2025年4月1日から施行される改正についてです。

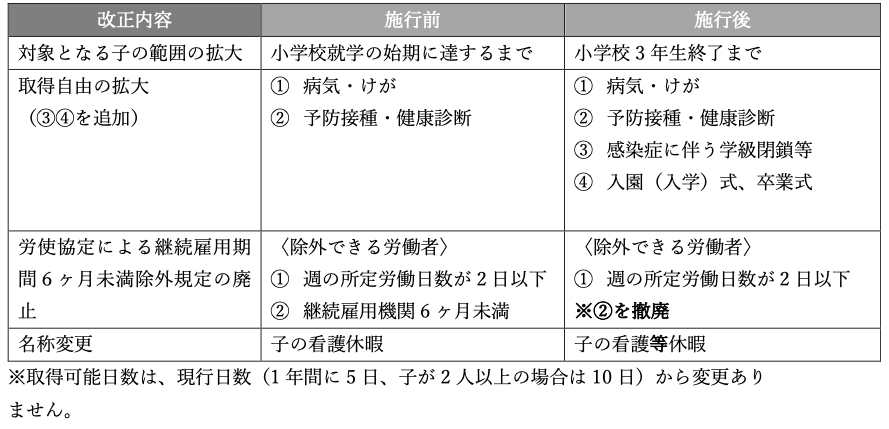

1.子の看護休暇の見直し

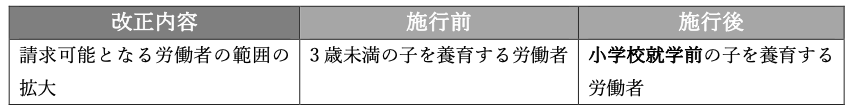

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

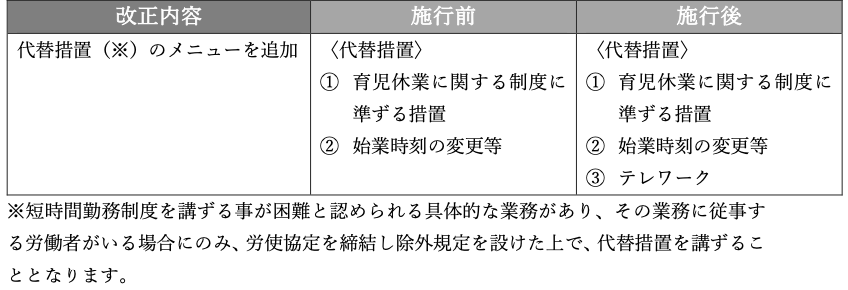

3.短時間勤務制度(3 歳未満)の代替措置にテレワーク追加

4.育児のためのテレワーク導入

3 歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる事が、事業 主に努力義務化されます。

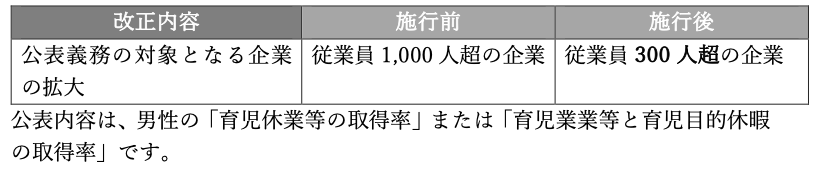

5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大

以上が、2025 年 4 月 1 日から施行される改正です。

次に、2025 年 10 月 1 日から施行される改正を見ていきましょう。

1.柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、3 歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択肢して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用する事ができます。

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

【選択して講ずべき措置】

1 始業時刻等の変更

2 テレワーク等(10 日以上/月)

3 保育施設の設置運営等

4 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

(養育両立支援休暇)の付与(10 日以上/年) 5 短時間勤務制度

注: ・1〜4はフルタイムでの柔軟な働き方を実現するための措置です

・2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

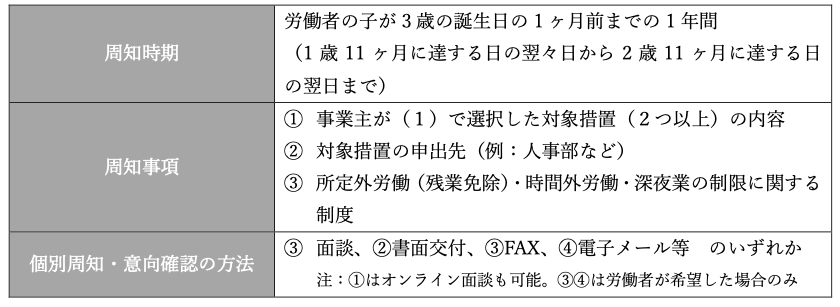

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3 歳未満の子を当育する労働者に対して、子が 3 歳になるまでの適切な時期に、事業主は

柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下 の事項の周知と制度利用の意向の確認を、

個別に行わなければなりません。

※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

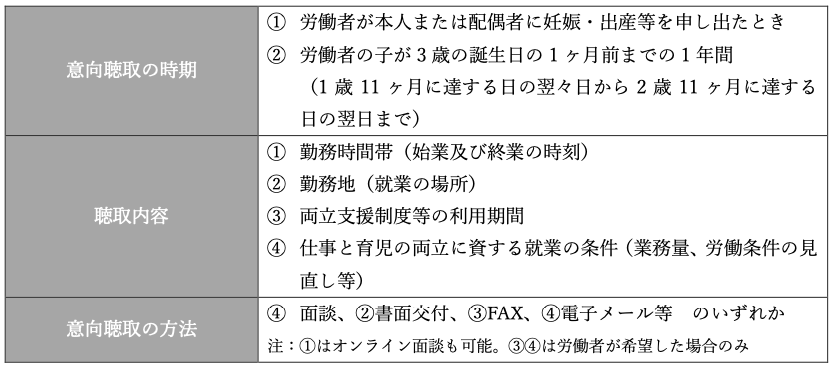

(1)妊娠・出産等の申出時と子が 3 歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が 3 歳 になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の 事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

【具体的な配慮の例】

1 勤務時間帯・勤務地にかかる配慮

2 両立支援制度等の利用期間の見直し

3 業務量の調整

4 労働条件の見直し

以上が 2025 年 10 月 1 日に施行される改正の概要です。

法改正の背景

ここまで見てくると、働き方の多様性を促進し、子育て世代にかなり手厚い改正 であることが見て取れますが、この背景にあるのは少子化という現状です。

2024 年に日本で生まれた子供の数(外国人を含む)は前年比5.0%減の 72 万 988 人でした。これは 9 年連続での過去最小の更新です。

国立社会保障・人口問題研究所が 23 年 4 月に公表した将来推計人口によると、 外国人を含む出生数が 72 万人台となるのは 2039 年のはずでした。政府の想定 よりも 15 年早く少子化が進んでいます。社人研は 24 年度の出生数を、最も実 現性が高いと

される「中位推計」で 77 万9千人と推計していました。最も悲観 的想定の「低位推計」では 69 万人との推定で、現状は後者に

近いと言えます。

少子高齢化が進むことによる問題は、労働力の不足だけではありません。 現役世代の社会保険料負担の増加、将来の年金受給額の

減少、経済停滞による国力の低下。

厚生労働省が発表した 2024 年の年金財政検証結果では、「過去 30 年と同様の経 済状況が続く場合」、全ての人が受け取ることのできる基礎年金の将来支給額は 3割下がる。今回のように「低位推計」に近い状況のままなら、見通し以上に目 減りする可能性もあるでしょう。

政府は「30 年代に入るまでが少子化反転のラストチャンス」との危機感を持っています。

このような少子化問題を背景に、今回の法改正は行われたのです。 現在は、ひと昔前と異なり、昨今は共働きが体勢のため、少子化に⻭止めをかけるには、働く女性が安心して仕事と出産・育児を両立できる環境整備が欠かせま せん。そして、女性に寄り添う夫にもまた、安心して育児ができる職場環境が必須となります。

男性の育児休業取得率は 2023 年度に過去最高の 30.1%に増加しましたが、女性 の 84.1%と比べると、まだまだ低く、政府は今後の目標値を 2025 年までに 50%、 2030 年までに 85%と定めています。

その実現に向けて、育児休業給付金も 25 年度から引き上げられます。

これまで、収入の低下を懸念し育休取得を断念する労働者もいましたが、従来は 手取りの約8割だった育児休業給付金を、夫婦ともに育児休業を取得すること で 28 日間、手取りの約 10 割が支給されます。

また、2 歳未満の子を養育するため時短勤務で働く労働者の賃金が低下した分の 経済的負担の緩和のため、時短期間中の賃金の約 10%が支給される「育児時短就業給付」も 25 年 4 月から開始されます。

このように政府は、様々な角度から徹底的に、育児と仕事を両立する労働者を支援する方策を打ち出しています。

法改正が企業に与える影響

今回の法改正は企業に大きな影響を及ぼすものと考えられます。

これまでの育児・介護休業法は子供が主に 3 歳に達するまでの施作が主でした が今回の改正ではこれまで手薄だった 3 歳以上、

就学前の子を育てる社員への 支援拡充を盛り込みました。人手不足が深刻な中、子育てをする従業員の就労時間短縮にどう対応

していけば良いか。

企業は難題に直面しています。

2020 年の国政調査では未子が 3 歳〜5 歳の男女雇用者は少なくとも 220 万人に 上るとされています。対象者全員が措置を利用するとは限りませんが、相当な数 の利用者を見込んでおかなければならないでしょう。

そういった意味で、子育て世代の 20 代・30 代女性の多い業種、業態の企業には かなりのインパクトをもたらすでしょう。

子育て世代が働く時間を減らす分、皺寄せが来るのは周囲の同僚や管理職です。 例えば、子育て世代の従業員が残業免除を希望した分、その従業員の周りのメン バーが替わりに残業をすることになるのです。 このような不平等感を揶揄する言葉として SNS を中心に流行り始めた言葉が 「子持ち様」です。

子育てをする従業員も、そうでない従業員も気持ちよく働ける職場づくりが課題になってくることは言うまでもありません。

企業が行うべきこと

今回の改正を受けて、企業がまず第一にすべきことは、法定の基準を満たすよう、 会社としての方針を決め、就業規則や付随する

社内規定を見直し、職場環境を整 備することです。

次に、対象となる子育て世代が措置を希望した場合の経営への影響度もあらか じめ推定しておいた方が良いでしょう。そうすることにより、代替要員の確保に 目処をつけたり、人員配置を前もって考え直す余裕も生まれてきます。

更には、対象となる子育て世代の従業員が多様な働き方を選択したとしても、皆 が気持ちよく働ける職場づくりが必要になります。それには、フォローをした社 員の評価アップの基準設定や手当の支給など、会社の制度設計面からの改正の 観点も必要となります。

また、政府もこれを支援しています。育児休業中の同僚をフォローした社員を支援するため、厚生労働省は 2025 年度から中小企業への助成金の対象を広げてい ます。従来の同制度は業種に応じ、対象となる企業を選別していましたが、25 年 度からは全ての業種で「従業員 300 以下」の企業に対象を広げました。

例えば、育休中の社員のために仕事をフォローする同僚に対して、会社が負荷の 増加に伴う追加手当を支払う場合、月 10 万円を上限に、当該手当の 4 分の 3 を 国が負担する。年間 10 人分の育休取得者について申請でき、企業が受け取れる 金額は合計で最大 1,250 万円となります。

環境整備には、このような助成金もうまく活用していきましょう。

また、AI を活用することによる生産性のアップもこれからの時代、必須となり ます。今後の日本の経済成⻑を持続させるためには、少ない労働力で多くの成果 を生み出す工夫も必要です。日本の労働生産性は経済協力開発機構(OECD)加 盟国 39 カ国中 29 位と低迷しています。

人による効率に限界のある分、AI を活用して業務効率化を図ることも、人手不 足対策の1つの中心柱となっていくでしょう。

グロースサポート社会保険労務士事務所は、就業規則の見直しから、会社を強く する制度設計や AI 導入まで、経営者の皆様を徹底支援しております。

ご不明点やお悩み事のある際は、グロースサポート社会保険労務士事務所に是非お気軽にご連絡下さい。